JEPXは電力自由化を支える中核市場であり、再エネ普及・価格透明化・需給安定を実現するための「日本の電力インフラの要」です。

- おすすめする人:電力業界関係者、再エネ事業者、電力自由化を理解したい企業担当者

- メリット:市場を通じた価格透明化と競争促進により、電力コスト削減と新規参入が容易になる

- デメリット:価格変動リスクが大きく、再エネの出力変動や災害時の需給逼迫に影響を受けやすい

日本の電力市場は長年、地域独占によって安定供給を重視する体制を取ってきました。しかし、電力自由化の進展により市場競争の導入が進み、電力取引の透明性や効率性が求められるようになりました。

その中心的な役割を担っているのが「日本卸電力取引所(JEPX)」です。本記事では、JEPXの仕組みや市場構造、価格決定プロセスから今後の課題と展望までを、わかりやすく徹底解説します。

日本卸電力取引所(JEPX)の概要と設立の背景を詳しく解説

JEPXは、日本の電力市場における「透明性」と「競争性」を担保するための中核的インフラとして設立されました。従来の地域独占体制を改め、全事業者が対等に取引できる環境を整えることで、電力供給の効率化と安定化を実現しています。その仕組みは、エネルギー政策全体を支える基盤でもあります。

- 公正で透明な市場の創出

- 電力制度改革の流れの中で誕生

- 市場情報の透明化で「見える化」を実現

日本卸電力取引所(JEPX:Japan Electric Power Exchange)は、電力の売買を市場形式で行うために2003年に設立され、2005年から本格運用が始まりました。

この取引所の目的は、電力の自由化によって新規事業者が参入しやすくなるよう、公正かつ透明性の高い市場を提供することにあります。これにより、発電事業者と小売電気事業者の間で電力取引が活発に行われ、競争を通じて効率的な電力供給体制を構築することが期待されています。

設立の背景には、1990年代後半からのエネルギー制度改革があります。当時、国内では発電と送配電を分離する議論が進み、独占的だった電力体制を見直す流れが生まれました。その一環として、電力調達を市場ベースで行う仕組みの整備が求められ、JEPXが誕生しました。

JEPXの設立により、企業規模を問わず電力取引が可能になり、電力需給の「見える化」が進みました。これまで発電会社と電力会社の間で非公開に行われていた取引情報が公開されるようになり、取引データをもとにした分析や政策立案も容易になっています。

市場の透明性は電力コスト削減や新規事業者の参入促進に大きく寄与しました。

さらに、東日本大震災以降の電力需給の逼迫を踏まえ、安定的な市場メカニズムの必要性が高まりました。災害や電力不足の際にも、市場を通じて電力が適切に配分される仕組みは、国のエネルギー安全保障を支える重要な要素となっています。

参考

- 資源エネルギー庁「電力システム改革」

- 日本卸電力取引所公式サイト

電力業界関係者は、自社の電力調達コストを把握するためにJEPXの価格動向を定期的に確認しましょう。小売電気事業者や法人電力契約者にとっても、市場価格を知ることは電気料金交渉の有効な指標となります。特に再エネ事業を行う企業は、市場変動の仕組みを理解することが収益安定化の第一歩です。

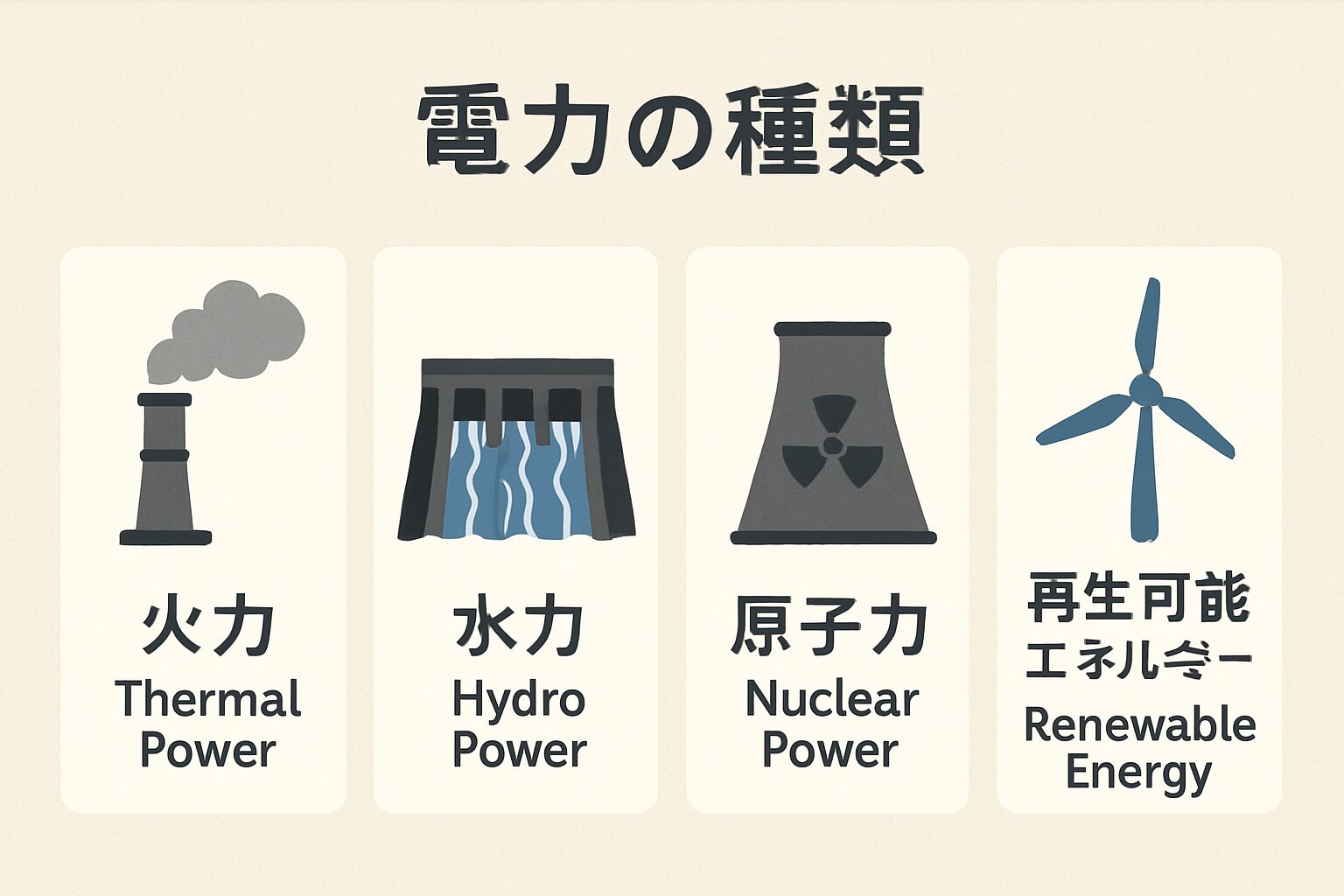

JEPXで取引される電力の種類と市場構造の基本を理解する

JEPXは、電力取引を三つの市場形態に分け、発電と消費の時間的ギャップを調整しています。この仕組みにより、電力需給が常に可視化され、価格の透明性と効率性が高まりました。再エネの変動にも対応しやすくなり、日本全体のエネルギーバランスを最適化する役割を果たしています。

- スポット・先渡・時間前市場の3形態

- 市場価格は需給で決まる“動的構造”

- 取引の多様化で再エネ導入に対応

JEPXでは、主に「スポット市場」「先渡市場」「時間前市場」の3つの市場形態で電力の取引が行われています。スポット市場は翌日の電力を時間単位で取引する市場であり、需要と供給のバランスに応じて価格が決まります。

先渡市場では、数日から数か月先の電力をあらかじめ取引し、価格変動リスクを軽減できます。時間前市場はリアルタイムに近い調整用市場で、需要や供給の変動に対応するための柔軟な仕組みです。

取引には数十社以上の発電事業者や小売電気事業者が参加しており、それぞれが需要予測や発電コストを基に入札を行います。これにより、特定の事業者が市場を独占することを防ぎ、競争が生まれる仕組みになっています。特に再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力の変動調整を担う市場の機能がますます注目されています。

市場構造は、電力の需給バランスを数値化して可視化する点に特徴があります。電力は貯めることが難しいため、その日の天候や需要動向に応じて価格が変動します。このダイナミズムこそがJEPX市場の魅力であり、世界各国の電力市場とも共通する基本的な特徴です。

このように、JEPXは単なる取引所としての役割にとどまらず、発電と消費のバランスを維持するための社会的インフラとしても機能しています。市場の存在は、電力供給の柔軟性とコスト競争を実現する上で欠かせない要素なのです。

参考

- 日本卸電力取引所「市場構造の説明」

- 経済産業省「電力市場の透明化資料」

再エネを活用する企業や自治体は、JEPX市場の価格変動を理解しておくことで、自家発電や蓄電池運用の最適化が可能になります。特にスポット市場の動向は電力コストの指標となるため、AIやエネルギーマネジメントシステム(EMS)と連携してデータ活用を行うことが有効です。

入札・需要応答などJEPX取引の仕組みと価格決定プロセス

JEPXの価格は、市場の入札結果によって決まり、発電と需要が一致する点が基準価格となります。このダイナミックプライシング構造は、エネルギー資源の有効利用を促進し、電力不足の際の調整力として機能しています。技術進歩による予測精度の向上が、市場の信頼性をさらに高めています。

- システムプライスによる価格形成

- デマンドレスポンスによる需給調整

- AI・気象データによる価格予測の進化

JEPXにおける取引は、基本的に「入札方式」によって行われます。発電事業者は売りたい電力量と希望価格を提示し、小売事業者は買いたい量と価格を提示します。

JEPXはそれらの入札情報を照合し、需要と供給が一致する価格、すなわち「システムプライス」を算出します。この価格が翌日の卸電力市場における基準価格として設定されます。

価格決定のプロセスでは、電力需要のピーク時間帯や再生可能エネルギーの出力変動が大きく影響します。例えば、太陽光発電の出力が減少する夕方には価格が上昇しやすく、風力発電が多く稼働する夜間や休日には価格が下がることがあります。

この需給バランスがリアルタイムに反映されることで、電力市場全体の効率性が高まります。

また、JEPXでは「需要応答(デマンドレスポンス)」の仕組みも導入されています。これは、電力需要が高まったときに一部の需要家が使用を抑えることで、需給バランスを保つ取り組みです。この機能は、電力不足の際に供給安定性を高める重要な役割を果たしています。

さらに、AIやデータ分析を活用した入札戦略の高度化も進んでいます。電力価格予測モデルや気象データ解析を用いることで、より精密な取引判断が可能となり、市場効率性の向上に貢献しています。こうした動きは、今後のエネルギーDX(デジタルトランスフォーメーション)の核にもなっていくでしょう。

参考

- 日本卸電力取引所「スポット市場入札要領」

- 経済産業省「需給調整市場に関する制度概要」

企業や自治体は、JEPXのシステムプライスを常にウォッチし、電力調達や需要管理に反映させることが重要です。AIによる予測ツールを導入すれば、電力使用タイミングの最適化も可能になります。特に再エネ発電を導入している事業者は、入札戦略を立てる際の重要なデータとして活用しましょう。

電力自由化がJEPXの成長にもたらした変化と新たな課題

電力自由化により取引量と参入者は増加しましたが、再エネ比率上昇による価格変動リスクや、資金力格差による事業者淘汰など、新たな課題も顕在化しました。市場の柔軟性と安定性を両立させる制度設計が、今後の持続可能な電力市場形成に不可欠です。

- 新電力参入による競争促進

- 再エネの不安定性が新たな課題に

- 市場急変に耐えられない事業者の出現

2016年の電力小売全面自由化以降、JEPXの取引量は急速に増加しました。一般家庭を含めた新電力(PPS: Power Producer and Supplier)が多く市場に参入したことで、市場競争が活発化し、電力価格の最適化が進みました。これにより、消費者にとっても電力料金の選択肢が大幅に拡大するという成果が得られました。

一方で、電力自由化の進展は新たな課題も生みました。特に、再生可能エネルギー比率の増加により、天候による発電量の不安定さが価格変動を激しくしています。2021年初頭には寒波の影響で電力価格が高騰し、JEPX市場の安定性が問われました。この経験から、市場の柔軟性とリスク管理の重要性が再認識されています。

また、地域による送電制約や、系統網の整備の遅れも課題として存在します。特定のエリアでは再エネの余剰分を他地域へ送りにくく、需給バランスの調整が難しいのが現状です。このため、広域的なネットワークの拡大や、蓄電池など新技術の導入が急務とされています。

さらに、電力自由化によって新規参入者が増えた一方、資金力の小さい事業者は市場の急変動に対応しづらいという問題も浮上しました。JEPXはこれに対し、取引ルールやリスクヘッジの仕組みを見直すことで、健全で持続可能な市場構築を目指しています。

参考

- 電力・ガス取引監視等委員会「市場監視レポート」

- 資源エネルギー庁「電力システム改革の評価」

小売電気事業者や法人は、単なる価格比較ではなく「安定供給能力」を重視して契約を選びましょう。再エネ主体のプランは環境的には優れていますが、市場変動リスクも考慮が必要です。分散電源や蓄電池を組み合わせると、価格急変に強い電力運用が実現します。

JEPXの今後の展望と持続可能な電力市場への影響分析

JEPXは、再エネ拡大と市場デジタル化を背景に、より柔軟で透明性の高い取引基盤を目指しています。非化石価値市場との連携により、企業の脱炭素経営を支援しつつ、エネルギーの公平な流通を実現します。一方で、サイバーリスクへの対策も急務です。

- 再エネ価値取引市場との連携

- デジタル技術による市場効率化

- サイバーセキュリティの重要性

今後のJEPXの発展には、再生可能エネルギーのさらなる統合とデジタル技術の活用が鍵となります。特に、ブロックチェーン技術を用いた電力取引の透明化や、AIによる需要予測の高度化は、取引の効率と信頼性を高める要因として注目されています。これにより、よりリアルタイムで柔軟な市場運用が可能になるでしょう。

また、カーボンニュートラル社会の実現に向け、JEPXは「非化石価値取引市場」との連携も進めています。これは、電力の環境価値を可視化し、再エネ由来の電力を選択的に購入できるようにする仕組みです。この制度の発展は、企業の脱炭素経営を支援する新たな市場価値を生み出しています。

一方で、電力市場の急速なデジタル化は、システムトラブルやサイバーリスクといった新たな課題も孕んでいます。市場の信頼性を維持するためには、セキュリティ対策の強化や運用体制の持続的アップデートが不可欠です。この点で、JEPXのガバナンス強化と制度設計の見直しが今後の焦点となるでしょう。

総じて、JEPXは日本の電力市場をより効率的・透明性の高いものへと変革する中心的存在です。市場を通じて再エネを拡大し、安定供給と持続可能性を両立させることができれば、エネルギー政策全体の質的向上にもつながると期待されます。

参考

- 日本卸電力取引所「非化石価値取引市場について」

- 経済産業省「エネルギー基本計画」

今後は、JEPXデータを活用して自社の再エネ比率を高める戦略が鍵になります。環境価値を意識した電力調達は、コスト削減と脱炭素経営の両立につながります。電力市場の信頼性確保には、データ管理とセキュリティ意識の向上も欠かせません。

日本卸電力取引所(JEPX)Q&A

JEPXの価格は誰が決めているの?

JEPXの電力価格は、人が手動で決めるものではなく、発電事業者と小売電気事業者の入札結果によって自動的に決まります。

たとえば、発電側が「1kWhを20円で売りたい」と提示し、小売側が「20円で買いたい」と入札した場合、そこで需要と供給が一致し「システムプライス」が確定します。この価格が翌日の電力市場全体の基準価格として使われます。

参考

- 日本卸電力取引所「スポット市場概要」

一般家庭でもJEPXの影響を受けるの?

はい、間接的に影響を受けます。JEPXの取引価格は、電力会社(特に新電力)の仕入れコストの基準となっているため、市場価格が上がると、家庭向けの電気料金も上がる傾向があります。

たとえば、2021年の寒波で市場価格が一時的に高騰した際、多くの新電力が料金改定を行いました。逆に市場が安定している時期は、低料金プランの登場につながります。

参考

- 経済産業省「電気料金構成要素の説明」

電力価格が高騰する要因は?

電力価格が上がる主な理由は、①電力需要が急増したとき、②発電に使う燃料(LNGや石炭)の価格が上がったとき、③再エネの出力が減ったときです。

特に冬や猛暑の時期はエアコンなどの使用が増え、需給が逼迫します。また、燃料を輸入に頼る日本では、国際情勢(例:ウクライナ情勢)による影響も大きいです。再エネの出力が落ちると、代替として高コストの火力発電を使うため価格が高騰します。

参考

- 電力・ガス取引監視等委員会「市場動向レポート」

再エネが増えると市場は不安定になる?

短期的には価格が変動しやすくなります。太陽光や風力は天候によって発電量が大きく変わるため、晴天の日に電気が余って価格が下がり、曇天や無風の日に価格が上がるという現象が起きやすくなります。

ただし、これは「調整力」の問題であり、蓄電池やデマンドレスポンス(需要家側の節電協力)を活用すれば安定化が可能です。実際に、国内では広域連系や蓄電技術の導入が進められています。

参考

- 資源エネルギー庁「再エネ主力電源化方針」

JEPXの取引には誰でも参加できるの?

一般家庭や個人事業者は直接参加できません。JEPXの会員として登録できるのは、発電事業者・小売電気事業者・特定規模電気事業者(PPS)など、電気事業法に基づいた法人です。

参加には、取引の安全性と信用を保つために、資本要件や保証金(担保)の提出が求められます。

参考

- 日本卸電力取引所「会員規約・登録要件」

JEPXの今後の課題は

最大の課題は「市場の安定性と信頼性の確保」です。再エネ拡大による価格変動リスク、サイバー攻撃などのセキュリティリスク、地域送電網の制約など、複合的な要因が市場に影響を与えています。

今後は、AIによる価格予測の精度向上、広域的な送電ネットワーク整備、デジタル化による市場監視の強化が求められます。

参考

- 経済産業省「エネルギーDX政策」

JEPXの価格や取引情報はどこで見られる?

JEPX公式サイト(https://www.jepx.org/)の「スポット市場結果」ページで、30分ごとの取引価格・取引量・エリア別価格を誰でも閲覧できます。

過去データのCSVダウンロードも可能で、企業の電力調達分析や再エネ発電所の収益シミュレーションにも利用されています。

参考

- 日本卸電力取引所「マーケットデータ/スポット市場情報」

JEPXの価格変動に企業はどう対応すべき

企業は、JEPX価格の変動リスクを軽減するために、①固定価格契約(長期プラン)②再エネ自家発電+蓄電システム③電力先渡市場(将来取引)によるヘッジの3つを組み合わせるのが効果的です。これにより、価格急騰時にもコストを平準化できます。

参考

- 経済産業省「電力リスクマネジメントガイドライン(2023)」

日本卸電力取引所(JEPX)まとめ

日本卸電力取引所(JEPX)は、日本の電力市場の新しい基盤として、自由化、再エネ拡大、デジタル化の波を牽引してきました。その仕組みや役割を理解することは、単なる市場分析にとどまらず、日本のエネルギーの未来を考える上で不可欠です。

電力を「買う・売る」場である以上に、JEPXは持続可能な社会を支える社会インフラでもあります。今後も制度の進化と技術の革新を通じ、より透明で柔軟な電力市場の実現が期待されます。

参考サイト

- https://www.jepx.org/

- https://www.enecho.meti.go.jp/

- https://www.emsc.meti.go.jp/

- https://www.occto.or.jp

- https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/