契約アンペアは「使える電気量の上限」であり、数値が高いほど基本料金も上昇します。家庭の使用状況に合わせて最適なアンペアを設定すれば、電気代の無駄を減らせます。

- おすすめする人:電気代を見直したい家庭・省エネ意識がある人

- メリット:生活に合ったアンペア設定で、無駄な固定費を削減できる

- デメリット/注意点:低すぎる契約はブレーカーが頻繁に落ち、生活に支障をきたす

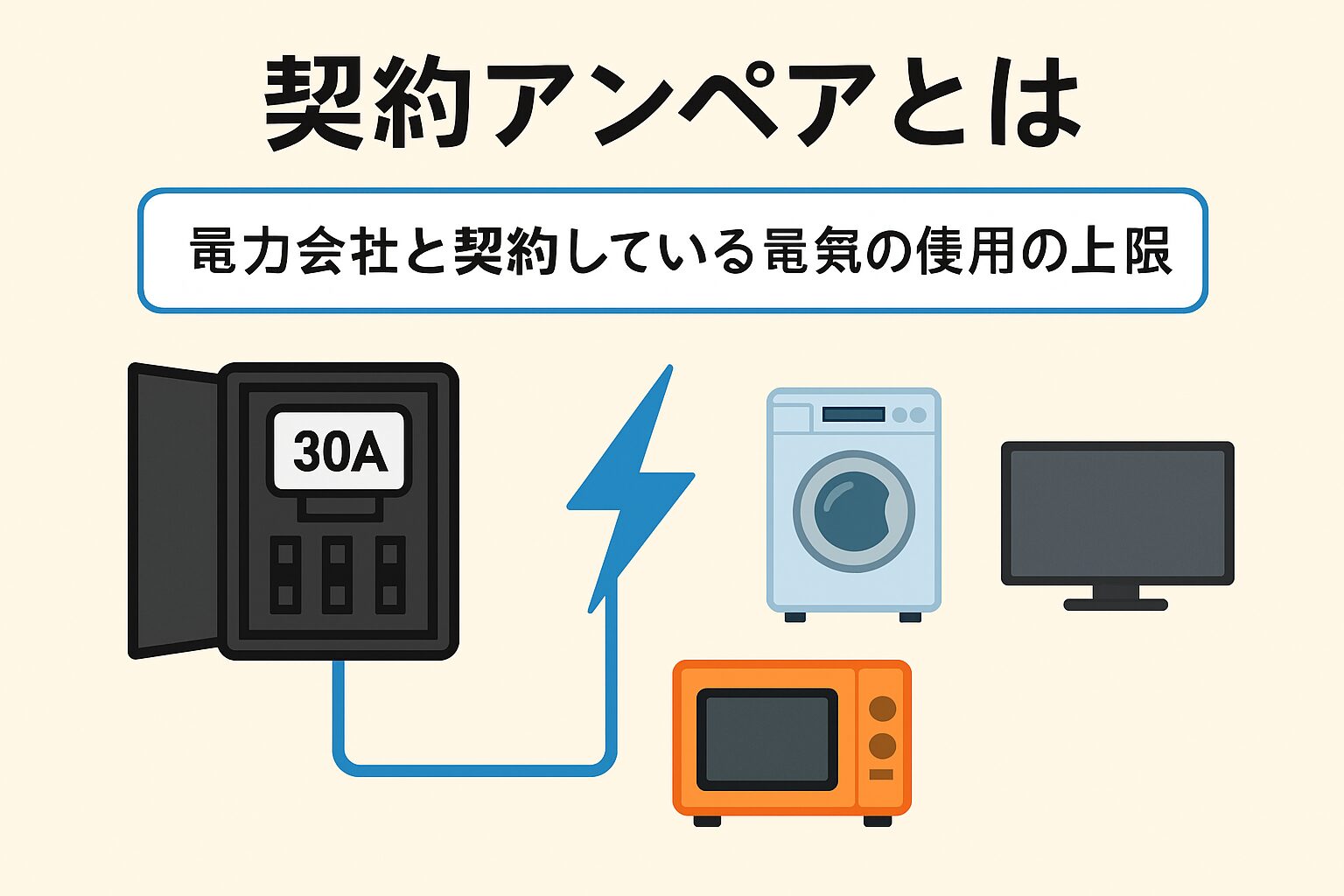

家庭で使用する電気には、どれだけの電気を一度に使えるかを示す「契約アンペア(A)」という重要な指標があります。普段あまり意識することはないかもしれませんが、実はこの契約アンペアの大きさが電気代の一部にも影響しているのです。

本記事では、「契約アンペアの仕組み」と「電気代との関係」について、できるだけわかりやすく解説していきます。

契約アンペアとは?家庭で使う電気量と関係する大事な数字

契約アンペアとは、家庭で同時に使用できる電力量の上限を示す指標で、電気の“容量設定”にあたります。

高すぎる設定は無駄な固定費を増やし、低すぎる設定は頻繁なブレーカー落ちを招きます。

家庭の家電構成と使用時間を考慮し、最適なアンペアを選ぶことが、電気代節約と安全性の両立につながります。

- 契約アンペアは「同時使用量の上限」

- 「電圧×電流=電力」の基本を押さえよう

- 最適なアンペアはライフスタイルで決まる

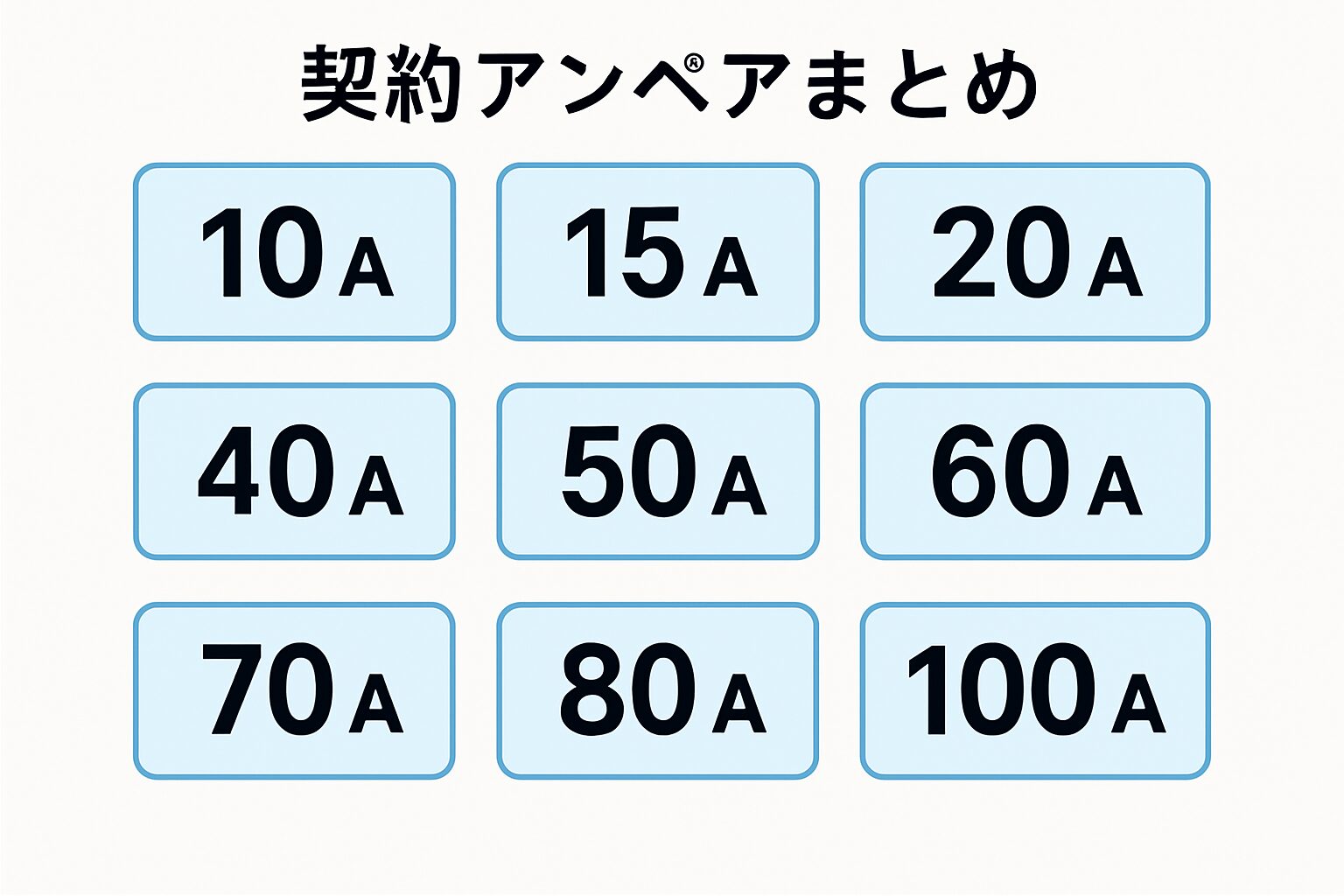

契約アンペアとは、家庭で一度に使うことができる電流の上限を示す数値のことです。アンペア数が大きいほど、同時に多くの電化製品を使用できるようになります。例えば10Aの契約よりも30Aや50Aの契約の方が、大きな電力を使えるというわけです。

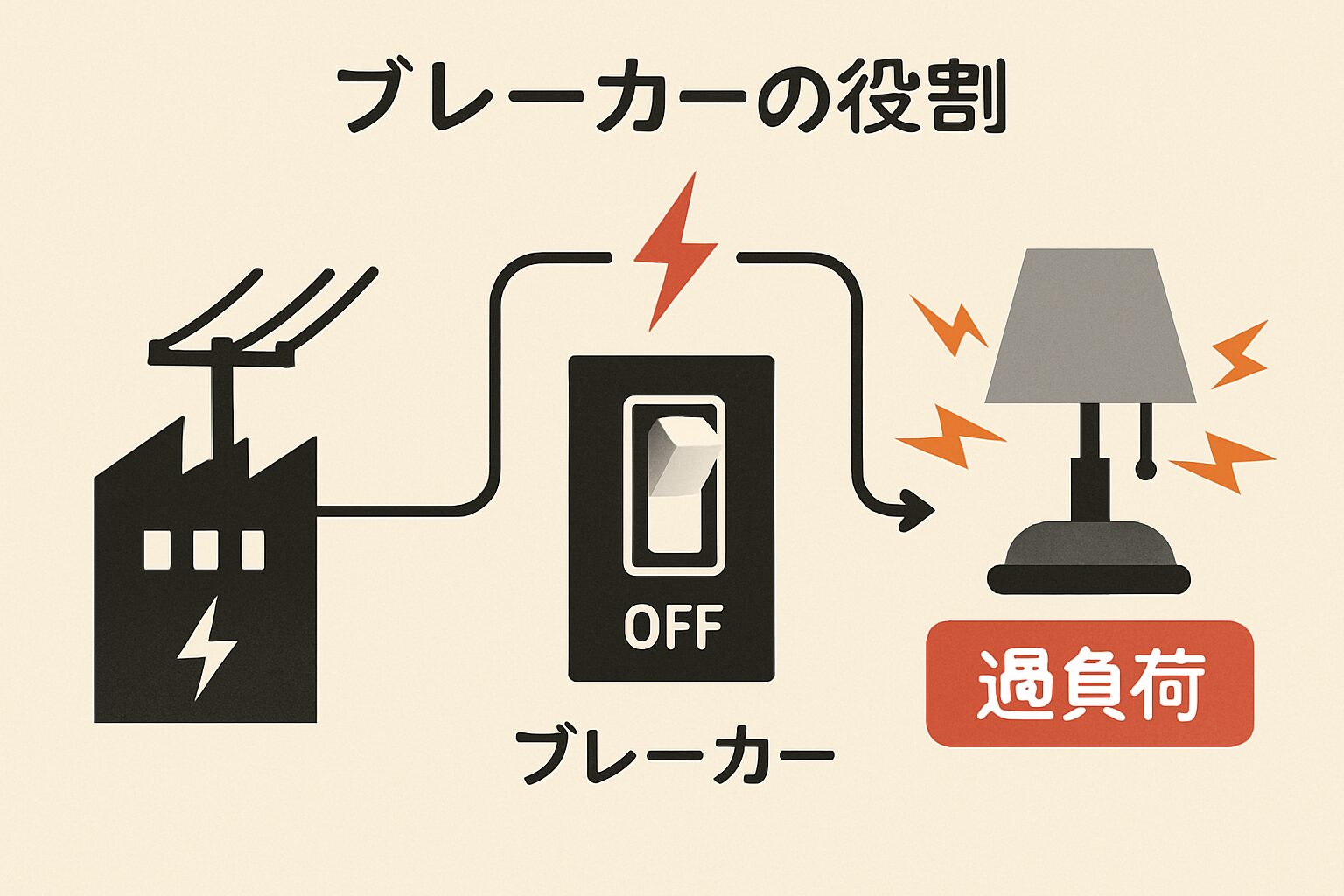

家庭の分電盤には、契約電流を制御するための「アンペアブレーカー」が取り付けられています。契約しているアンペア数を超えて電気を使うと、このブレーカーが自動的に電流を遮断し、電気の使いすぎを防ぎます。

これにより、電線や機器の過熱・故障などのトラブルを防ぐ安全装置の役割も果たします。

電気は「電圧 × 電流」で表されます。日本の一般家庭では電圧が100Vまたは200Vのため、契約アンペアが上がるほど同時に流せる電力(W=ワット)も大きくなります。したがって契約アンペアが大きければ、多数の家電を同時に稼働できるという仕組みです。

この数値は、家庭のライフスタイルや家電の使用状況によって適正値が異なります。家族の人数や使用する家電の種類、季節によっても必要な電力は変わるため、自分の生活に合った契約アンペアを設定することが大切です。

契約アンペアを見直す際は、主要家電の消費電力(W)を合計しておおよその必要容量を算出しましょう。

冷暖房・電子レンジ・洗濯機などを同時使用する時間帯を想定し、余裕をもたせた契約が安心です。

特に共働き家庭では、夜間の同時使用が多くなる傾向があるため、30〜40Aが目安になります。

契約アンペア数を決める仕組みとブレーカーの役割を理解しよう

編集部・川端

編集部・川端契約アンペアは電力会社との契約時に決められ、ブレーカーがその上限を守る役割を果たします。

スマートメーターの導入により、契約変更も遠隔で迅速に対応可能になりました。

停電時はまず分電盤を確認し、「アンペアブレーカー」「漏電ブレーカー」「安全ブレーカー」の順で原因を特定することが基本です。

- アンペアブレーカーが安全の要

- スマートメーター時代の制御は遠隔化

- 契約は家庭ごとに最適化される

契約アンペア数は、電力会社と契約を結ぶ際に選択します。新築の場合や引っ越しの際に、どの程度の電気を同時に使うかを想定して決めることが多いです。一般的な家庭では30A前後が目安ですが、オール電化や家族人数が多い場合には40A〜60Aを選ぶケースもあります。

アンペアブレーカーは契約している最大電流を制御する機器で、契約アンペアを超える電流が流れた時に自動的に電気を遮断します。これにより、家全体の電気が一時的に止まり、同時使用量を減らすことで再び通電できる仕組みです。

最近では、「スマートメーター」の普及により、アンペアブレーカーが存在しないケースも増えています。この場合、電流の制御は電力会社側で自動的に行われ、契約アンペアを超える使用があると遠隔で制御・通知されるような仕組みになっています。

ブレーカーの種類や構造を理解しておくと、もし電気が突然落ちたときにも慌てずに対応できます。家庭での安全管理の観点からも、契約アンペアとブレーカーの関係を一度確認しておくことをおすすめします。

急に電気が落ちた場合は、どのブレーカーが下がっているかを確認しましょう。

アンペアブレーカーが原因なら、同時使用量を減らせば復旧します。

漏電ブレーカーが落ちている場合は、電気製品の故障や水気の侵入が考えられるため、速やかに専門業者へ連絡を。

スマートメーター化済みの場合は、電力会社が遠隔で監視・復旧案内を行ってくれます。

電気代はどう変わる?契約アンペアと基本料金の関係を解説

編集部・川端

編集部・川端契約アンペアは、毎月支払う基本料金を決める重要な要素です。

30A契約より40A契約の方が、月数百〜千円高くなる場合があります。

ただし、家族構成や生活リズムに合わせた適正設定をすれば、無駄な支払いを防ぎつつ快適な生活を維持できます。

- 基本料金はアンペア数に比例

- 「小さくすれば節約」は必ずしも正解ではない

- 電気代を構成する2つの軸を理解

電気料金は、使用量に応じた「電力量料金」と、契約容量に応じて毎月定額で支払う「基本料金」で構成されています。この基本料金の部分に大きく関わるのが、契約アンペアなのです。

一般的に、契約アンペアが大きくなるほど基本料金も高く設定されています。これは、電力会社がより多くの電力を供給する準備を整えるためのコストが上がるためです。例えば20A契約よりも40A契約の方が、毎月数百円から千円程度基本料金が高くなることがあります。

ただし、契約アンペアを小さくすれば良いというわけではありません。あまりに低いアンペア数では、同時に家電を使った際にブレーカーが頻繁に落ちてしまい、生活に支障をきたします。自分の使い方にあった容量を適切に設定することが、快適さと節約のバランスを保つポイントです。

電気代を見直したい場合は、まず「基本料金」と「電力量料金」の内訳を把握し、どの部分に節約の余地があるかを確認しましょう。その上で契約アンペアを調整することで、無駄なく電気代を抑えることが可能になります。

電気代を見直す際は、まず電気料金明細で「基本料金」と「電力量料金」の内訳を確認しましょう。

もしブレーカーがほとんど落ちない場合は、契約アンペアを下げる余地があります。

各電力会社の料金シミュレーターを使えば、数クリックで節約額を確認できます。

契約アンペアを見直すタイミングと節約につながる考え方

契約アンペアは、一度設定すれば終わりではありません。

家族構成や電化製品の使用状況が変わるたびに見直すことで、常に最適な電気コストを維持できます。

電力会社への申請は簡単で、見直すだけで月数百円〜千円単位の節約効果が期待できます。

- ライフステージ変化が見直しの合図

- 見直し手続きは簡単&低コスト

- 省エネ家電+契約見直しのW効果

契約アンペアを見直す際の目安として、「電気が頻繁に落ちる場合」や「使用していない家電が多い場合」があります。前者ならアンペアを上げて使いやすくする、後者ならアンペアを下げて節約を狙う、といった判断が役立ちます。

例えば、子どもが独立して家を出た、共働きで昼間はほとんど家にいない、といった場合は実際の消費電力が減っている可能性があります。そのような生活変化に応じて契約アンペアを見直すことで、毎月の電気代を無理なく削減できます。

契約アンペアの変更は、電力会社への申請で簡単に行えます。通常は無料、もしくはわずかな手数料で対応してもらえることが多いです。見直し時には、過去数ヶ月の電気使用量をもとに最適なアンペア数を相談するとよいでしょう。

また、省エネ家電への買い替えや、使用時間の見直しも大きな節約効果を生みます。契約アンペアを含めた全体的なエネルギー管理を考えることが、長期的な家計の安定につながります。

過去3〜6か月の電気使用量をチェックし、「ピーク時の最大電流」を把握しましょう。このデータを電力会社に伝えると、最適なアンペア設定を提案してもらえます。「電気が頻繁に落ちる」なら上げ、「余裕がありすぎる」なら下げる。このバランス調整が最も賢い節約方法です。

ライフスタイルに合った契約アンペアを選ぶための実践ポイント

契約アンペアの最適化は、家電リスト・使用時間帯・季節の3要素を踏まえて行うことが重要です。

必要以上に高い契約は基本料金を押し上げ、低すぎる契約はブレーカー頻発などの不便を招きます。

家庭の電力使用を「見える化」し、ライフスタイルに合わせた最適なアンペアを設定することで、節約と快適の両立が実現します。

- 家電の“同時使用リスト化”が第一歩

- 季節と時間帯の“使用傾向”を把握する

- シミュレーションと比較で“最適値”を見極める

まず、自分の家庭で同時に使っている主な家電をリスト化してみましょう。電子レンジ、エアコン、洗濯機、ドライヤーなど、電力消費の大きい家電がどれだけ稼働しているかを把握することで、必要なアンペア数をある程度見積もることができます。

次に、季節ごとの使用傾向を確認しましょう。例えば夏はエアコン、冬は暖房器具で電気使用量が増加します。季節変動を踏まえてもブレーカーが落ちにくい余裕のあるアンペア設定をしておくことが重要です。

電力会社が提供する料金シミュレーションを活用するのもおすすめです。現在の契約アンペアを入力して比較すれば、どの程度電気代が変化するか簡単に確認できます。特に電気料金プランの自由化以降は、同じアンペア数でも会社によって料金が異なるケースもあります。

最後に、契約アンペアの最適化は「節約」だけでなく「安心・快適な暮らし」にもつながります。必要以上に大きな契約をするのではなく、自分たちの生活にちょうど良いバランスを見つけることが、賢い電気代管理の第一歩です。

契約アンペアは、家庭での電気の使い方と直接関わる、とても重要な数値です。アンペア数を理解し、自分に合った契約内容に見直すことで、電気代の節約だけでなく、より安心して快適に電気を使える環境をつくることができます。ライフスタイルの変化に合わせて、定期的に見直しを行うことが、賢いエネルギー管理の鍵となるでしょう。

まずは家電の使用実態を冷静に観察し、「同時にどれくらい電気を使っているか」を意識してみましょう。

そのうえで、季節ごとのピーク使用量や家族の生活リズムを踏まえ、余裕を持ったアンペア設定を行うと安心です。

電力会社が提供する料金シミュレーションを活用すれば、変更後の料金も具体的に確認できます。

見直しを定期的に行うことで、無駄のないスマートな電気契約が実現します。

契約アンペアQ&A

契約アンペアを上げると電気代はいくら増える?

30A→40Aへ変更すると、月300〜500円程度の基本料金増加が目安です。

ブレーカーがない家でも契約を変更できる?

はい。スマートメーターが自動制御しており、遠隔で契約変更が可能です。

電気が頻繁に落ちる時はどうすればいい?

同時使用を減らしても改善しない場合は、契約アンペアを上げるか、配線容量の見直しを依頼しましょう。

まとめ

契約アンペアは、家庭の電気使用量と生活スタイルを映す“エネルギーの鏡”です。

高すぎれば固定費が増え、低すぎれば不便や安全リスクが発生します。

最適なバランスを見つけるためには、①家電の同時使用量を把握 ②電気代の内訳を確認 ③生活変化に応じて見直すことが鍵です。

特に電力自由化以降、同じアンペアでも会社によって基本料金が異なるため、定期的な比較・見直しが効果的です。

無理な節電ではなく、「ムダを減らす管理」を意識して、快適さと節約を両立しましょう。

参考サイト

- https://www.enecho.meti.go.jp/

- https://www.tepco.co.jp/ep/

- https://looop-denki.com/

- https://www.keidanren.or.jp/policy/