一括受電契約は、マンションの電力コスト削減とエネルギー効率化を同時に実現する仕組みであり、今後の電力自由化時代における集合住宅運営の新たなスタンダードとなる。

- おすすめする人:マンション管理組合・管理会社・省エネ意識の高い居住者

- メリット:電気代削減、共用部コスト低減、再エネ導入の足掛かり

- デメリット:契約期間が長く、個別契約への変更が難しい。全戸の合意形成が不可欠。

近年、エネルギーの効率的な利用やコスト削減の観点から、マンションを中心に「一括受電契約」という新しい電力供給の仕組みが注目を集めています。

電力自由化によって選択肢が広がるなか、マンション全体で電力をまとめて契約することで、電気料金の見直しや環境負荷の軽減を実現する動きが加速しています。

本記事では、一括受電契約の基本的な仕組みや導入メリットを分かりやすく解説し、導入を検討する管理組合や居住者の方に役立つ視点を提供します。

一括受電契約とは?マンションで広がる新しい電力供給の形

一括受電契約は、電力自由化を背景に誕生した集合住宅向けの電力契約方式です。個別契約をやめ、建物全体でまとめて購入することでスケールメリットが発生し、料金を引き下げられます。また、新電力会社が多数参入したことで競争が促進され、価格面とサービス面の両方で有利な契約が可能になっています。安定供給と省エネの両立を図れる合理的な仕組みです。

- マンション単位の一括契約

- 建物全体で電力をまとめて契約し、電気を各戸に分配する方式。

- 管理組合が契約主体

- 契約は管理組合が行い、各住戸の使用量をメーターで計測する。

- 電力自由化で導入拡大

- 自由化により新電力の選択肢が増え、導入事例が急増している。

一括受電契約とは、マンション全体で電力をまとめて一つの契約として電力会社などと締結し、そこから各戸へ電力を分配する仕組みを指します。

従来は各家庭ごとに電力会社と個別契約を結び、個々に電気代を支払う方式が一般的でした。しかし、一括受電ではマンション全体で大量の電力を一括購入することで、スケールメリットを活かした料金体系が実現します。

この仕組みは、電力需要が多いマンションにおいて特に有効です。管理会社や専用の電力供給事業者(新電力会社)が仲介役となり、建物全体の契約を一本化します。その結果、安定した電力供給とコスト削減の両立が可能となります。

また、一括受電契約は電力自由化の流れの中で広がってきたサービスでもあります。既存の大手電力会社から新電力への切り替えが進むなか、マンション単位での効率的な電力利用戦略として注目を集めています。

導入により、居住者は大きな負担を感じることなく日常生活における電力コストの削減効果を享受できます。省エネ意識の高まりとともに、一括受電契約はこれからの集合住宅運営の鍵を握る仕組みといえるでしょう。

導入を検討する際は、複数の新電力会社に見積りを依頼し、料金単価や契約期間、解約条件を明確に比較しましょう。

また、居住者説明会を開き、電気料金の変化やメリット・注意点を丁寧に共有することが重要です。

まずは共用部で試験導入し、効果を確認してから全戸導入を進める方法も安全です。

契約書には保守・メンテナンス内容を明記しておくと安心です

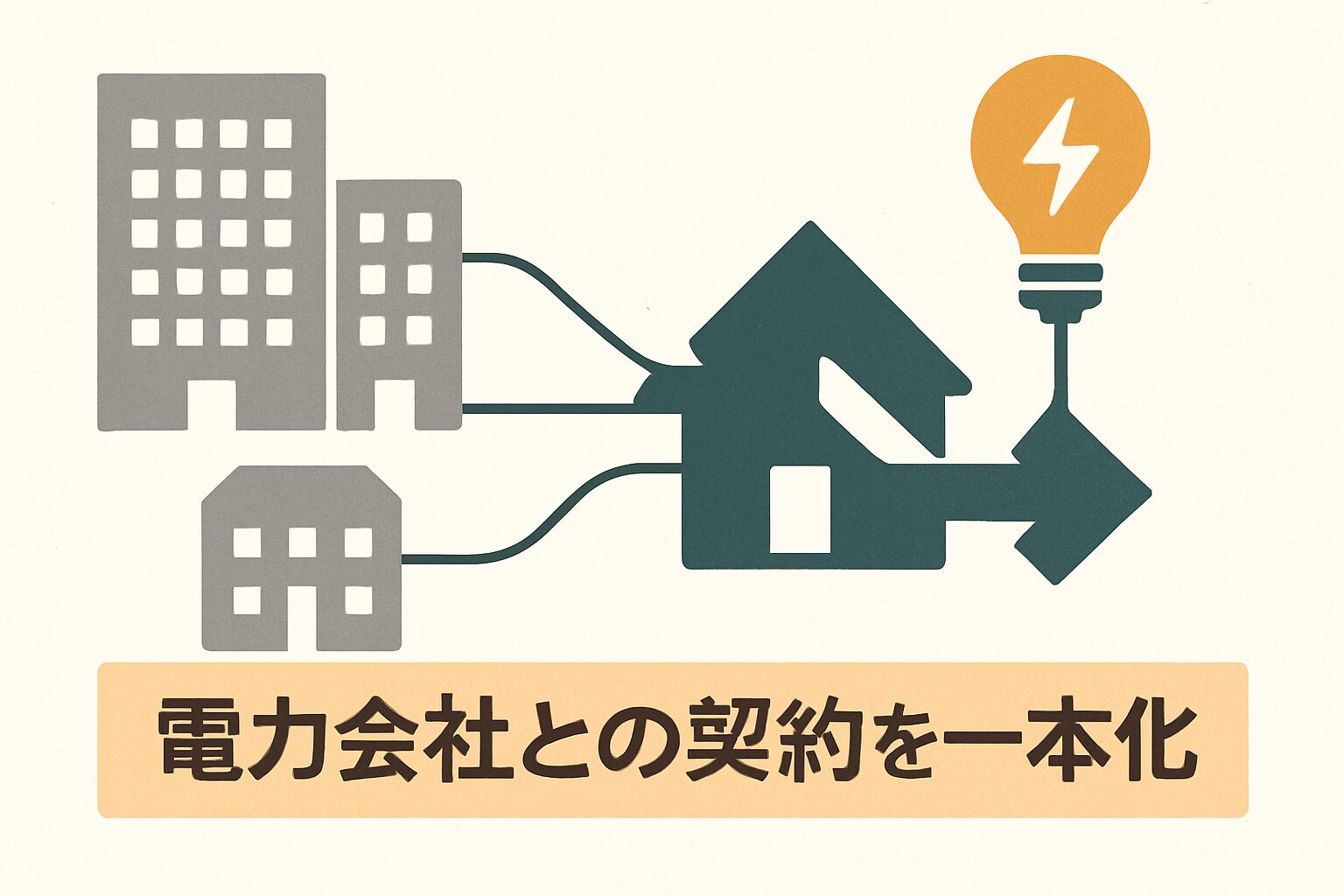

電力会社との契約を一本化する一括受電の基本的な仕組み

一括受電は、高圧で受け取った電力を建物内で低圧に変換し、各戸に分配する仕組みです。

管理組合が電力会社や新電力と契約し、共用部と専有部をまとめて効率的に管理します。

この仕組みにより、安定した電力供給とコスト削減が両立でき、管理業務の効率化にもつながります。

- 高圧契約から低圧供給へ

- マンション全体で高圧受電し、設備で各戸に低圧供給する方式。

- 管理組合が電力を分配

- 契約主体が電気を受け取り、各戸の使用量を計測し請求する。

- 共用部も契約対象に

- エレベーターや照明など共用部分の電力も一括管理できる。

一括受電の基本構造は、まず電力供給事業者がマンション全体で必要となる電力量を見積もり、電力会社と「高圧電力契約」を結ぶことから始まります。

その後、受電した電力をマンション内の受変電設備を通じて各住戸に低圧で供給し、居住者ごとにメーターで使用量を計測します。

管理組合や管理会社は、電力供給事業者から受け取った電力を各戸に分配し、その使用量に応じて電気料金を請求します。この際、電力の一括購入により得られる割引率分を反映させた料金設定が行われるため、個別契約よりも電気代が安くなる傾向があります。

さらに、一括受電契約ではマンション共用部(エレベーターや照明、ポンプ設備など)の電力料金も含まれるため、共用部分のランニングコスト削減にも寄与します。結果として、住戸・共用部双方でコスト効果を実感できる点が魅力となっています。

このような契約形態は技術面でも進化しており、最近ではIoTを活用した自動検針やデータ分析による電力使用の最適化なども可能になっています。マンション全体のエネルギーマネジメントを強化する手段としても有効です。

参考

- 電気事業法第17条(計量の正確性)

- 経産省「高圧一括受電サービスガイドライン」

- 国交省「マンション標準管理規約」

導入前に、供給事業者の設備保守体制や緊急対応ルールを確認しましょう。

また、メーターの検針方法や請求の透明性も重要なチェックポイントです。

契約書には供給範囲や管理責任を明記し、トラブル防止につなげてください。

導入により期待できる電気料金の削減と運用コストの最適化

一括受電の導入は、スケールメリットにより電気料金を削減し、共用部の運用コストも抑えられます。

EMS(エネルギーマネジメントシステム)を活用すれば、電力使用を可視化して効率化が可能です。

結果として、マンション全体の省エネ意識と運営効率の両方を高められます。

- まとめ買いで単価削減

- 電力を大量購入することで単価が下がり、電気代を節約可能。

- 共用部の電力も安く

- 共用照明や設備の電気料金を一括契約で割安にできる。

- EMSで省エネ促進

- 使用状況を可視化し、電力の使い方を最適化できる。

一括受電契約を導入する最大の目的は、「電気料金の削減」です。マンション全体で電力をまとめて購入することでボリュームディスカウントが適用され、通常よりも安価な単価で電力を得ることができます。その結果、居住者の毎月の電気料金を数パーセントから十数パーセント程度削減することも可能です。

また、共用部の電気代削減効果も大きく、エレベーターや照明など大量に電力を消費する部分のコストを軽減できます。これにより、管理費の見直しや積立金への充当といった運用の柔軟性も高まります。

さらに、電力供給事業者によるメンテナンスサービスや電力管理システムの導入により、設備管理の手間とコストを軽減できる点も見逃せません。電気関連の業務を一元管理することで、管理組合の事務負担も減少します。

こうした合理化は、マンション全体の運営効率を高めるだけでなく、将来的な省エネルギー対策や再生可能エネルギー導入の足掛かりにもなります。経済的メリットと環境面での効果を両立できる点は、大きな魅力といえるでしょう。

参考

- 経産省「高圧一括受電ガイドライン」

- 資源エネルギー庁「集合住宅の電力契約制度」

- 電気事業法第19条(供給条件の合理性)

電力削減効果を最大化するには、導入後の使用データを定期的に分析し、改善策を実施することが重要です。

また、共用部の照明や空調設備を省エネ型に更新することで、効果をさらに高められます。

削減実績を住民と共有することで、全体の協力も得やすくなります。

居住者と管理組合の双方にとってのメリットと注意点

一括受電契約は、居住者にとって電気料金が安くなるメリットがあり、管理組合にとっても業務の効率化を実現します。

一方で、契約期間の縛りや途中解約の条件には注意が必要です。

導入時には、住民全体の合意形成と事業者の信頼性確認が欠かせません

- 居住者の料金が下がる

- 個別契約より安い電気単価で家計負担を軽減できる。

- 管理コストを削減

- 共用部の電気料金と業務を一本化し、管理効率を高める。

- 契約期間に注意が必要

- 長期契約が多く、途中解約に制限や違約金がある場合も。

居住者にとっては、目に見える電気料金の削減が最も分かりやすいメリットです。契約手続きや請求処理などが簡素化され、電力に関するトラブルや問い合わせも一括で対応してもらえるため、利便性が高まります。また、マンション全体で省エネ意識を共有し、電気の使い方を見直すきっかけにもなります。

管理組合側では、共用部の電気料金削減や管理コスト低減のほか、設備更新時のコンサルティングや報告書の提出など、専門業者によるサポートを受けられるメリットがあります。結果として、運営の透明性や効率性も向上します。

一方で注意点として、一括受電契約は一定期間の契約が前提となるため、中途解約や個別契約への変更が難しい場合があります。そのため、導入時には契約内容、料金体系、電気供給体制などを十分に比較・検討することが重要です。

また、居住者全員の合意形成も欠かせません。契約変更に伴うメリット・デメリットを明確に説明し、理解と同意を得たうえで導入を進めることが、円滑な実施の鍵となります。

参考

- 消費者庁「集合住宅の電力契約トラブル事例」

- 国交省「マンション管理組合の意思決定指針」

- 経産省「電気事業法に基づく契約制度」

導入時は、契約内容を十分に精査し、料金体系・期間・解約条項を確認しましょう。

また、導入メリットを明確に伝えることで、住民の理解を得やすくなります。

電力会社変更の際は、説明責任を果たし、トラブルを防止することが大切です。

今後の電力自由化とマンション運営における導入動向

一括受電契約は、省エネ化・再エネ導入・デジタル化の流れとともに進化しています。

太陽光発電や蓄電池との連携により、災害時の電力確保や環境負荷低減も可能です。

AIを活用した最適制御や包括エネルギー管理の仕組みが整えば、持続可能なマンション運営の中核となるでしょう。

- 再エネとの併用が拡大

- 太陽光発電や蓄電池を組み合わせた自家消費型が普及中。

- AI活用で最適管理

- AIによる使用予測や自動制御で効率化が進む。

- 包括型エネルギー管理へ

- 電気・ガス・EV充電などを一体的に管理する動きも。

電力自由化の進展により、今後も一括受電契約の導入は増加していくと考えられます。特に都市部の大規模マンションや新築物件では、入居時から一括受電が標準設備として導入されるケースも増えています。

また、再生可能エネルギーとの組み合わせによる「自家消費型一括受電」も注目されています。太陽光発電や蓄電池と連携し、災害時の電力確保やCO₂排出削減を図るなど、環境配慮型のマンション運営が可能になります。

管理会社や電力事業者も、AIを用いた電力使用データの分析や需要予測を活用し、より最適な電力プランを提供する方向へ進化しています。こうした技術革新により、一括受電の利便性と経済性は今後さらに高まると期待されます。

将来的には、電力契約のみならずガスや水道、EV充電などと組み合わせた「包括的エネルギーマネジメント」へと発展する可能性もあります。エネルギーを賢く使う時代において、一括受電契約はマンション経営の新常識となるでしょう。

参考

- 環境省「地域マイクログリッド導入ガイドライン」

- 経産省「エネルギーDX戦略2024」

- 資源エネルギー庁「再エネ主力電源化方針」

今後の導入では、省エネ効果だけでなく環境面の価値を重視することが重要です。

再エネや蓄電池の導入支援制度を活用し、災害対応力を高める視点も持ちましょう。

AIやIoTを組み合わせた管理体制を早期に取り入れることで、将来的なコスト削減と住民満足度向上が期待できます。

Q&A

一括受電契約にすると電気代はどのくらい安くなるの?

マンション全体で電力をまとめて契約することで、通常の個別契約よりも約5〜15%の電気代削減が期待できます。特に共用部(照明・エレベーターなど)の電気代が減りやすく、管理費にも好影響があります。

参考

- 資源エネルギー庁「集合住宅における電力契約の仕組み」

一括受電契約を導入するにはどうすればいいの?

まず、管理組合が電力供給事業者に見積りを依頼し、契約条件・削減効果を確認します。次に、総会などで居住者の過半数の賛成を得て導入を決定します。

参考

- 国土交通省「マンション標準管理規約」

手順

現状の電気使用状況を確認

電気料金明細と使用量を把握し、共用部と各戸のデータを整理。直近12か月分を比較すると精度が高い。

供給事業者の選定

3〜5社程度の新電力会社に見積りを依頼し、単価と条件を比較。契約期間・違約金・解約手数料を必ず確認。

管理組合で導入可否を協議

見積り結果をもとに、管理組合でメリットとリスクを検討。総会で過半数の同意を得るのが原則。

総会で承認・契約締結

料金変化や契約内容を住民に説明し、合意形成を図る。資料はシミュレーション付きで視覚的に。

電力会社と正式契約を締結

管理組合が契約主体となり、供給開始日を設定。開始までに設備点検やメーター確認が必要。

途中で契約を解除したくなったらどうなるの?

一括受電契約には通常5〜10年の契約期間が設定されており、中途解約には違約金が発生する場合があります。解約希望がある場合は、管理組合を通して供給事業者と協議し、再契約や個別契約への切り替え手続きが必要です。

参考

- 消費者庁「集合住宅の電力契約に関するトラブル事例集」

居住者の電気使用量はどうやって測るの?

各住戸ごとに専用メーターが設置され、電力供給事業者や管理会社が自動検針システムで使用量を計測します。IoT検針を導入すれば、使用量データをクラウド上でリアルタイム管理でき、請求の透明性が高まります。

参考

- 経産省「電力小売全面自由化FAQ

一括受電を導入すると停電が起きやすくなる?

いいえ、停電リスクは基本的に変わりません。一括受電事業者は、電力会社と同等の基準で供給を行っており、停電時は系統側の障害として復旧対応します。むしろ、受変電設備を最新化することで停電リスクを減らせます。

参考

- 経産省「電気設備技術基準・解釈」

一括受電契約にデメリットはありますか?

デメリットは主に「契約期間の長期化」「個別契約への戻しづらさ」「事業者選定ミスのリスク」です。これらは導入前の比較検討と、契約条件(解約条項・料金体系)の明確化で回避できます。

参考

- 電力取引監視等委員会の「契約トラブル実態調査」

電力・ガス取引監視等委員会(2023年度報告書)

再エネと一括受電を組み合わせることはできる?

はい、可能です。太陽光発電や蓄電池と組み合わせる「自家消費型一括受電」は、環境負荷を減らしながら電力コストも下げられる仕組みです。災害時の非常用電源としても活用できます。

参考

- 環境省「地域マイクログリッド導入指針」

今後一括受電契約はどのように進化していく?

今後は、AIやデータ分析を活用して、各家庭の消費パターンに応じた「動的料金プラン」や「EV充電連携型モデル」が普及します。さらに、ガスや水道と一体化した包括的エネルギーマネジメントに発展していく見通しです。

参考

- 経済産業省の「エネルギーDXロードマップ2024」による政策方針。

- 経産省「エネルギーDX戦略会議資料(2024)」

まとめ

一括受電契約は、マンションの電力コスト削減だけでなく、今後のエネルギー管理全体を変える重要な選択肢です。導入にあたっては、価格面だけでなく「契約期間」「保守内容」「再エネ連携性」を総合的に比較しましょう。

また、住民説明会や事前アンケートで全員の納得感を得ることが成功のカギです。契約後も定期的に削減効果を検証し、必要に応じてプランを見直すことで、長期的な経済メリットと環境価値の両立を実現できます。

参考サイト

- 資源エネルギー庁「電力自由化の概要」

- 経済産業省「電気設備技術基準」

- 国土交通省「マンション標準管理規約」

- 環境省「地域マイクログリッド導入ガイドライン」

- 電力・ガス取引監視等委員会「市場動向報告書」

- 経済産業省 資源エネルギー庁「電力小売全面自由化の概要」

- 日本卸電力取引所(JEPX)公式サイト

- 国土交通省「マンション標準管理規約」

- 東京電力エナジーパートナー「高圧一括受電とは」

- 環境省「再エネ導入ガイドライン」