電力自由化は、家庭が電力会社を自由に選べる制度で、料金削減や再エネ活用のチャンスを生みました。ただし契約条件や価格変動に注意し、総合的な視点で選ぶことが重要です。

- おすすめする人:電気料金を見直したい家庭/再エネ志向の人

- メリット:電気料金を見直したい家庭/再エネ志向の人

- デメリット:価格変動・契約条件の複雑化・選定負担

電気は私たちの生活に欠かせないインフラの一つですが、かつては地域ごとに決められた電力会社が独占的に供給していました。

しかし、近年「電力自由化」という制度改革によって、一般家庭も自分で電力会社を選べる時代が到来しています。本記事では、電力自由化の仕組みから、その背景、家庭生活への影響、そして今後の展望までをわかりやすく解説します。

電力自由化とは何か?制度の基本的な仕組みをわかりやすく解説

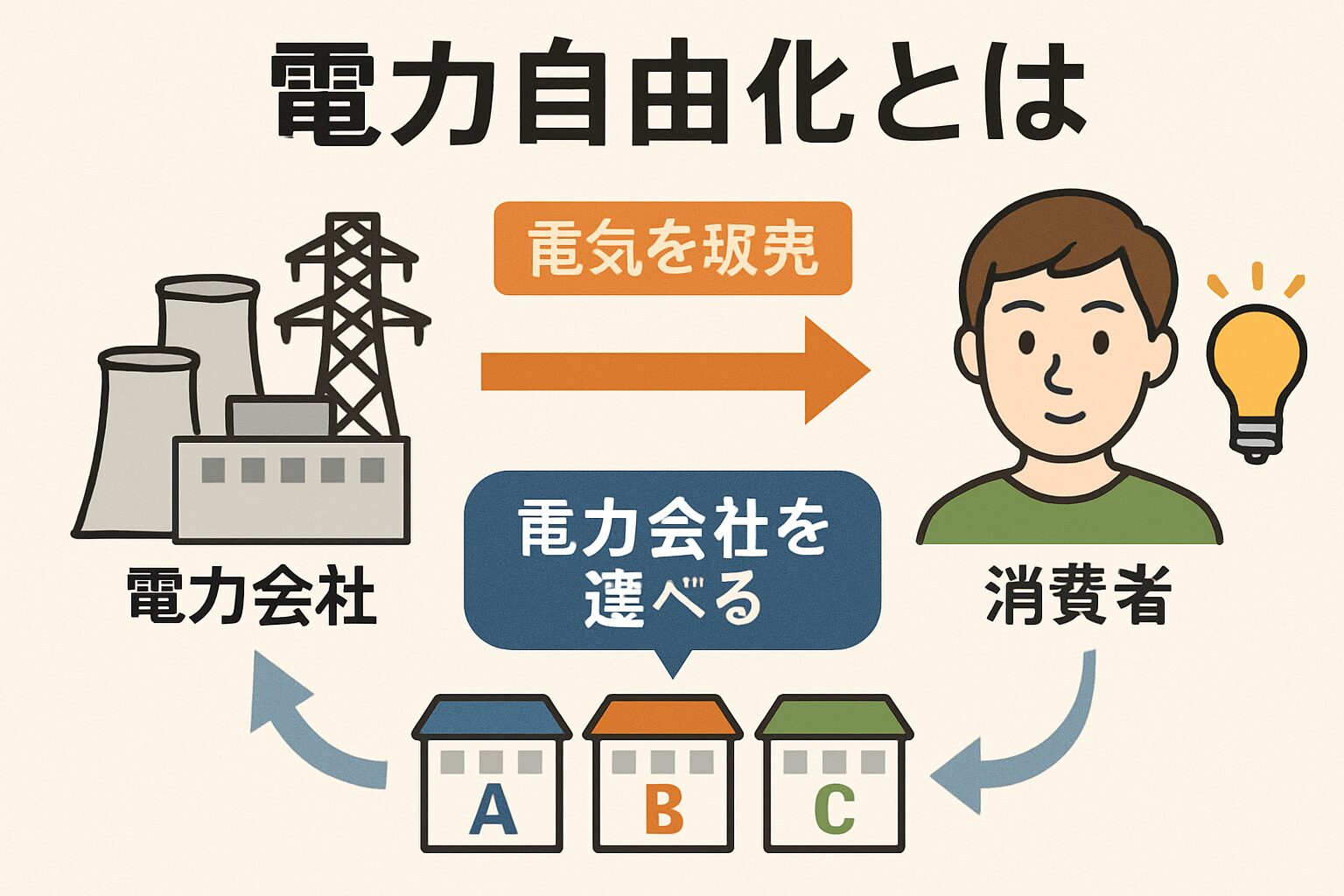

電力自由化は、従来の地域独占型構造を改め、複数の事業者が電力販売に参入できる仕組みです。家庭は発電会社や新電力を自由に選べるようになり、競争によって料金やサービスの質が向上しました。送電設備は既存の大手電力会社が維持するため、安定供給は変わりません。制度改革によって「選ぶ電気」の時代が実現しました。

- 発電・送電・販売を分離して市場開放。

- 家庭も自由に電力会社を選択可能に。

- 電は既存インフラを利用するため停電リスクなし。

電力自由化とは、これまで地域の大手電力会社が独占していた電気の販売を、他の企業にも開放する仕組みのことです。これにより、家庭や企業は自由に電気の供給先を選べるようになりました。

日本では2016年4月から一般家庭向けの自由化が始まり、いわゆる「新電力会社」が市場に参入しています。

この制度の仕組みを簡単に説明すると、電気の「発電」「送電」「販売」という3つの工程を分け、それぞれを異なる事業者が担うことができるようになったという点にあります。送配電網自体は引き続き既存の電力会社(送配電事業者)が運営し、どの会社から買っても安定した電力が家庭に届く仕組みです。

そのため、自由化といっても、電線を張り替えたり、停電のリスクが高まったりするわけではありません。基本的なインフラはそのままに、「どの会社から電気を買うか」だけを自由に選べるようになったのです。電力の仕組み自体は変わらず、契約の自由度が増したのが大きなポイントと言えます。

こうした制度改革は、消費者の選択肢を広げるだけでなく、事業者間の競争を促す狙いもあります。競争が生まれることで、料金の透明化やサービスの多様化が進み、最終的には消費者の利益につながると期待されています。

電力自由化を理解するには、「誰が発電し、誰が販売しているか」を意識することが大切です。送配電の仕組みは共通なので、電気の品質や停電リスクは変わりません。安心して複数社の料金や特典を比較しましょう。まずは「電気代シミュレーター」などで現行契約と比較するのがおすすめです。

なぜ電力自由化が始まったのか?背景と目的を紐解く

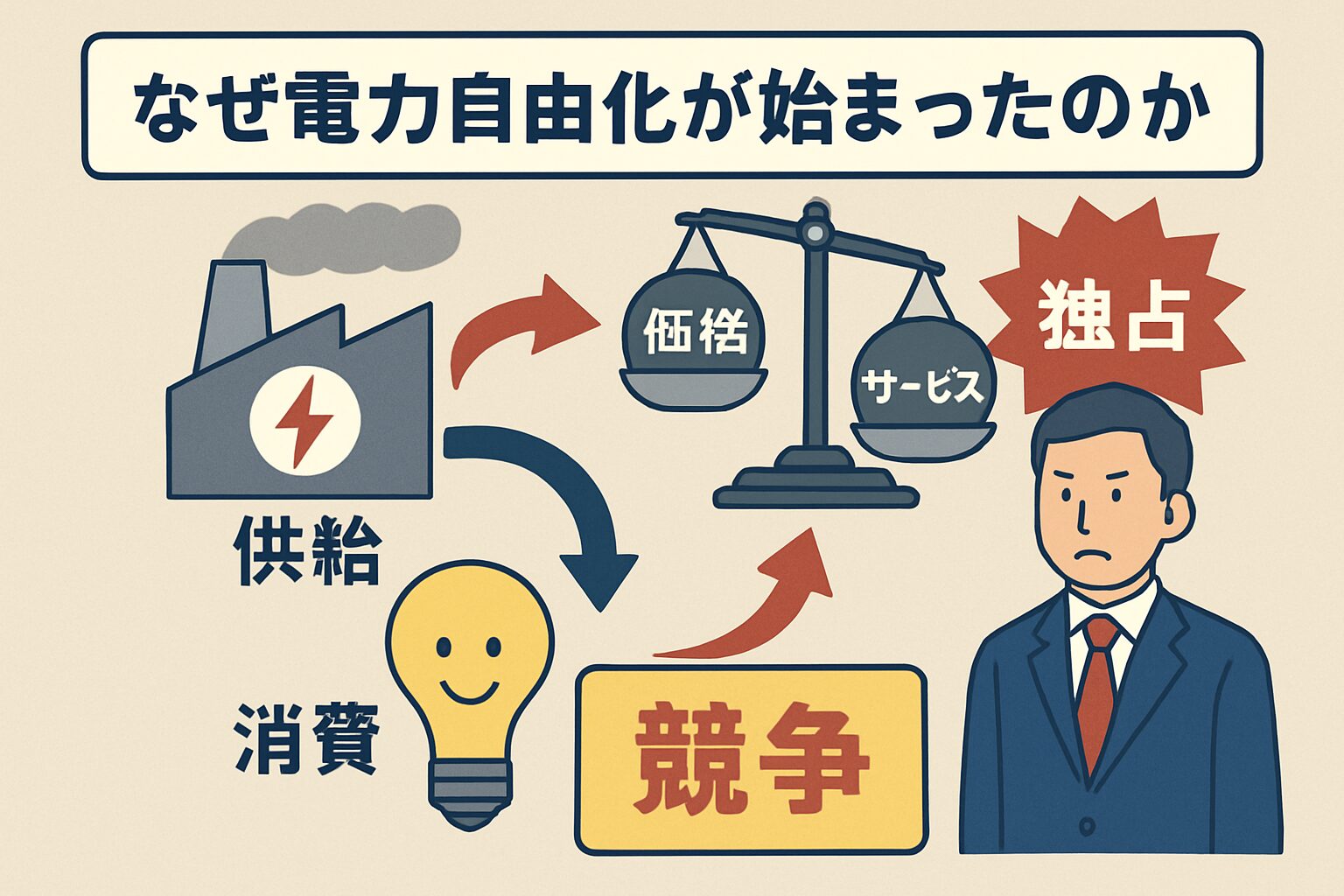

電力自由化の背景には、東日本大震災による電力供給不安と、再エネ普及への政策転換があります。これまでの「垂直統合型」を見直し、競争原理を導入して効率化を図る狙いがありました。分散型エネルギーの推進により、地域ごとの電力安定性や環境対応力を高めることも目的とされています。

- 震災を契機に一社依存リスクが浮上。

- 再エネ導入と市場競争の両立を目指す。

- 政府の分散型エネルギー政策が後押し。

電力自由化の背景には、1990年代以降のエネルギー政策改革や市場競争の流れがあります。長らく日本の電力業界は、地域ごとの大手電力会社が発電から販売までを一括して担う「垂直統合型」の構造でした。しかし、技術の進歩と市場の成熟により、新たな事業者が参入できる環境が整い始めたのです。

さらに、2011年の東日本大震災と原子力発電所の事故を契機として、エネルギーの安定供給と多様化に対する関心が一気に高まりました。この出来事を通じて、「一社依存の供給体制」にリスクがあることが明らかになり、分散型エネルギー政策への転換が求められるようになりました。

電力自由化の目的には、単に選択肢を増やすだけでなく、再生可能エネルギーの普及や環境負荷の低減といった社会的意義もあります。新たな事業者が自然エネルギーを活用したサービスを打ち出すことで、持続可能なエネルギー社会の形成が進む効果も期待されています。

つまり、電力自由化は経済的な競争を促す政策であると同時に、エネルギーの安全性・多様性・環境性を高めるための大きな改革でもあるのです。政府もこの流れを後押しし、より柔軟で開かれた電力市場の実現を目指しています。

参考

- 資源エネルギー庁「エネルギー基本計画」

- 経産省「電力自由化の意義と背景」

- 内閣府「震災後の電力需給報告」

自由化の目的は単なる価格競争ではなく、「安心・安全・持続可能なエネルギー供給」です。震災後に見直された政策背景を理解することで、再エネプランを選ぶ意義が見えてきます。電気の「価格」だけでなく、「社会的価値」にも注目して契約先を選びましょう。

新電力会社の登場で何が変わったのか?選択肢の広がりを紹介

新電力の登場で、消費者は料金だけでなく付加価値で電力を選べるようになりました。通信会社のセット割や再エネプランなど、ライフスタイルに合わせた契約が可能です。競争の結果、料金体系の透明化や顧客サービスの質が大幅に向上しました。

- 通信・ガス・商社など異業種が参入。

- セット割・ポイント還元など多様化。

- 再エネ電気など環境型プランが拡大。

電力自由化によって登場した「新電力会社」は、さまざまな業種から参入しています。ガス会社、通信会社、商社、さらには地域の中小企業や自治体も電力事業に参入しました。これにより、これまでの大手電力会社とは異なる多様なプランやサービスが提供されるようになりました。

たとえば、携帯電話やインターネットとセットで契約すると割引が受けられる「セット割」や、再生可能エネルギー100%の電力を選べる環境志向のプランなどがあります。家計の節約を重視する人、環境に配慮した選択をしたい人、それぞれの価値観に合わせたプランが用意されています。

こうした競争により、業界全体のサービス品質が向上しました。料金体系が明確化され、電力量の見える化やポイント還元サービスなど、従来にはなかった付加価値が提供されています。

一方で、選択肢が増えた分、自分に最適なプランを見つけるためには情報収集が欠かせません。新電力の登場は、消費者にとって「選ぶ責任」を伴う新しい時代の始まりでもあるのです。

参考

- 経産省「新電力参入企業一覧」

- 総務省「通信業界のエネルギー事業参入動向」

- 環境省「再エネプラン導入企業事例」

自分に合うプランを選ぶには、「使用時間帯」や「家族構成」に応じて比較することが大切です。ポイント還元や特典に惑わされず、基本料金と従量料金を中心に判断しましょう。比較サイトや公式の料金シミュレーターを活用するのがおすすめです。自分に合うプランを選ぶには、「使用時間帯」や「家族構成」に応じて比較することが大切です。ポイント還元や特典に惑わされず、基本料金と従量料金を中心に判断しましょう。比較サイトや公式の料金シミュレーターを活用するのがおすすめです。

家庭の電気料金にどう影響する?メリットと注意点を整理

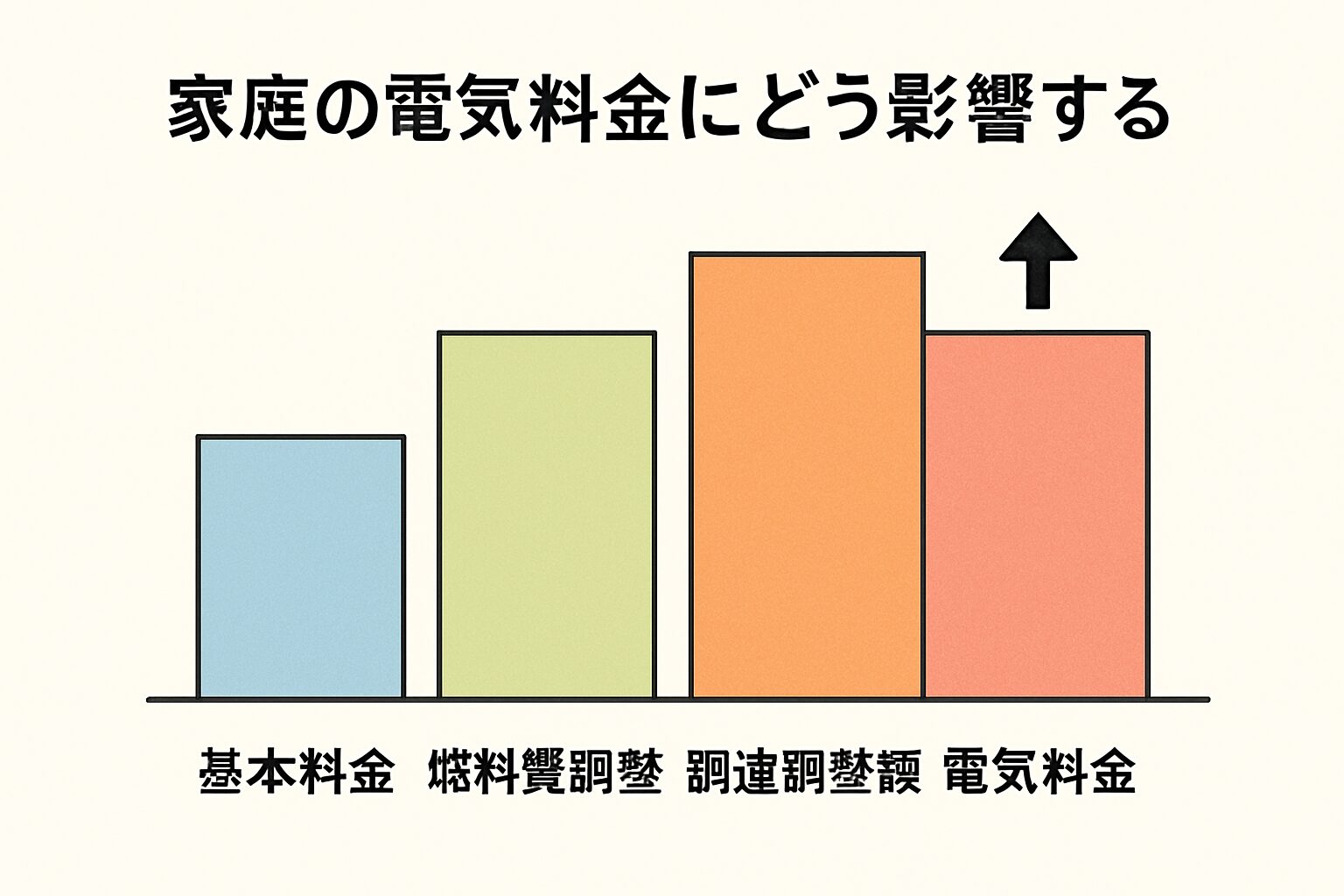

電力自由化によって、家庭は料金削減の恩恵を受けやすくなりましたが、市場価格の変動リスクも存在します。燃料費高騰時には値上げも発生し得るため、契約内容の確認が不可欠です。料金と安定性のバランスを取りながら、自分に合うプランを選ぶことが重要です。

- 使用量に応じて数千〜数万円節約可能。

- 原価変動で価格が上昇する可能性あり。

- 解約金・契約条件を事前確認が必要。

電力自由化の最大の注目点は、家庭の電気料金がどう変わるかという点です。多くの新電力会社が料金の値下げや特典を打ち出しており、契約内容によっては年間で数千円から数万円の節約が可能になります。

特に共働き世帯や電気使用量の多い家庭では、そのメリットが大きくなりやすいでしょう。

ただし、価格だけに注目するのは危険です。自由化後の市場では、原材料価格の変動や仕入れコストの上昇が電気料金に反映されやすく、契約期間中に値上げが発生するケースもあります。また、解約金や特別料金条件など、契約書の細かい部分も事前に確認することが大切です。

さらに、再生可能エネルギーを活用したプランは環境に優しい反面、コストが少し高めの場合もあります。自分のライフスタイルや価値観に合わせて、「安さ」だけでなく「安心」や「環境貢献度」も考慮することが重要です。

総合的に見て、電力自由化は上手に活用すれば家計の見直しにつながるチャンスです。ただし、選び方次第では思ったほどのメリットを得られないこともあるため、比較サイトや専門家の意見を活用し、慎重に検討することをおすすめします。

参考

- 経産省「燃料費調整制度概要」

- 資源エネルギー庁「電力料金構成ガイド」

- 消費者庁「電力契約トラブル防止情報」

契約前に「燃料費調整制度」「再エネ賦課金」など、料金構成を理解しましょう。安いだけのプランよりも、安定性やサポート体制も重視するのが賢明です。解約金の有無・期間も比較して選ぶと安心です。

これからの電力自由化の展望と家庭が取るべき次のステップ

これからの電力自由化は、「選ぶ」から「賢く使う」段階に進化します。AIによる最適契約提案や、地域再エネの地産地消など、家庭がエネルギーの担い手となる時代です。自宅に太陽光や蓄電池を導入し、エネルギーを管理・創出する家庭が増えています。

- AI・スマートメーターで最適制御。

- 地域新電力が地産地消を推進。

- 家庭の太陽光・蓄電池活用が拡大。

電力自由化はまだ道半ばであり、今後も市場の変化が続くことが予想されます。特に注目されているのが、スマートメーターやAI技術を活用した「次世代電力マネジメント」です。自動的に最適なプランを選定したり、電力使用状況をリアルタイムで分析したりするサービスが広がっています。

また、地域ごとに再生可能エネルギーを地産地消する「地域新電力」の動きも拡大中です。地方自治体が中心となり、地元で発電した電気を地域内で消費することで、地域経済の活性化と環境保全を両立する取り組みが進んでいます。

今後は家庭側でも、電気を「使う」だけでなく「賢く管理する」「作る」方向にシフトしていくでしょう。太陽光発電や蓄電池の導入、電気自動車との連携など、家庭単位のエネルギーマネジメントが重要なテーマとなっています。

家庭が今できるステップとしては、現契約の見直しと比較検討から始めることです。自分に合った電力会社を選び、将来のエネルギー環境に備える意識を持つことで、より持続可能で安心な暮らしを実現できるでしょう。

参考

- 経産省「スマートメーター普及計画」

- 環境省「地域新電力推進方針」

- NEDO「家庭用蓄電池市場動向報告」

今すぐできる行動は「現契約の見直し」です。スマートメーター導入済みなら、使用パターン分析で最適プランを選べます。再エネ導入や節電アプリの活用も検討しましょう。地域電力や自治体支援制度も積極的に確認を。

Q&A

電力自由化で停電が増える?

停電のリスクは増えません。送電線や変電設備は、従来どおり地域の送配電事業者(東京電力パワーグリッドなど)が一元的に管理しています。どの電力会社と契約しても、電気は同じ送電網を通じて供給されるため、品質・電圧・安定性は変わりません。

参考

- 経産省「電力システム改革概要」

電力会社を変えると工事は必要?

基本的に工事は不要です。既存の電線・メーターをそのまま使用し、契約情報のみ切り替わります。スマートメーター未設置の場合は、地域送配電会社が無料で交換を行います。切り替え手続きもすべて新電力会社が代行してくれるため、生活への影響はありません。

参考

- 資源エネルギー庁「小売全面自由化Q&A」

再エネプランは本当に環境に優しい?

再生可能エネルギー100%プランでは、太陽光・風力・水力などから発電された「非化石証書付き電力」を購入します。これにより実質的にCO₂排出量ゼロの電気を利用できます。選択することで環境貢献だけでなく、企業の脱炭素化にも寄与します。

参考

- 環境省「非化石証書制度」

どんな人が自由化の恩恵を受けやすい?

電気使用量が多い家庭(オール電化・ファミリー層・在宅ワーク世帯)は、自由化による単価割引の恩恵を受けやすいです。共働き世帯なら夜間中心の料金プランを選ぶことでさらに節約可能です。反対に、使用量が少ない単身者は節約効果が小さい傾向です。

参考

- 消費者庁「電力契約トラブル防止指針」

料金が高くなる場合もある?

あります。燃料価格(原油・LNGなど)の上昇や市場価格変動により、燃料費調整額が上乗せされることがあります。特に市場連動型プランでは、需給逼迫時に料金が急上昇する場合もあります。価格の安定性を重視するなら固定型プランが安心です。

参考

- 経産省「燃料費調整制度」

スマートメーターの設置費用は?

スマートメーターの設置費用は無料です。地域送配電事業者が順次交換を行い、利用者の費用負担はありません。遠隔検針や電力使用データの可視化が可能になり、節電や最適プラン選定にも役立ちます。交換は立会い不要で、停電時間もごく短時間です。

参考

- 経産省「スマートメーター導入方針」

契約後すぐに解約できる?

契約期間中でも解約は可能ですが、契約内容によっては「違約金」や「清算金」が発生します。多くの新電力では1〜3年の契約期間が設定されており、更新月以外の解約は数千円程度の費用がかかる場合があります。事前に契約約款を確認しましょう。

参考

- 消費者庁「電力契約トラブル防止指針」

高齢者にもおすすめ?

はい。電力自由化は高齢者にも安心して利用できます。サポート体制の整った電力会社を選べば、電話対応や紙請求書にも対応してくれます。料金が一定の定額プランを選べば、家計管理もしやすくなります。契約内容を家族と一緒に確認しておくと安心です。

参考

- 消費者庁「高齢者の電力契約ガイド」

まとめ

電力自由化は、消費者が主体的にエネルギーを選べる時代への大きな一歩です。多様な選択肢が生まれた今、料金だけでなくサービス内容や環境への配慮など、総合的な視点で契約を判断することが求められます。これからのエネルギー社会では、「選ぶ力」と「賢く使う力」が家庭にとっての新しい鍵となるでしょう。

参考サイト

- 経済産業省 電力システム改革:https://www.meti.go.jp/

- 資源エネルギー庁 電力自由化ガイド:https://www.enecho.meti.go.jp/

- 消費者庁 電力契約トラブル防止:https://www.caa.go.jp/

- 環境省 再エネ政策:https://www.env.go.jp/

- NEDO 蓄電池レポート:https://www.nedo.go.jp/